東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 / 東京大学学際情報学府 / 東京大学

横山広美 : プロフィール

東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・学際情報学府 教授(科学社会学)。理系出身(物理学の博士)の文系の研究者です。

科学技術と社会、倫理の交差する問題に関心があります。

1975年東京生まれ。中学のときに宇宙の誕生について興味を持ち、大学で物理学を学んで大学院ではノーベル物理学賞にもつながった実験素粒子物理学(ニュートリノ振動)の国際実験に参加しました。早くから科学と社会の関係に関心を持ち、博士号取得後に分野を変えて研究者になりました(詳しいインタビュー記事)。

この独自の経歴が、出身分野の研究所である東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)に所属しながら、専門分野の東京大学大学院学際情報学府(III)文化・人間情報学コースで大学院教育をする理由となりました。

主な研究領域は3つあり、1. 科学者の信頼と社会的責任(危機時の科学的助言、ビッグサイエンス政策、研究としてのサイエンスコミュニケーション)、2.AIの倫理(AI for Science : AI4S, サステイナブルAI、医療AI、ELSI・RRI)、3.STEM分野における女性、です。

メールアドレス:hiromi.yokoyama_a_ipmu.jp (_a_を@にしてください)

主な経歴

2025年6月-現在 PCST Scientific Committee member

2024年12月-現在 東京大学出版会 理事

2024年6月-現在 トヨタ財団 理事

2024年度 科学技術社会論学会 第23回年次研究大会・総会 大会長

2022年4月-現在 国立高等専門学校機構 理事

2022年4月-2025年3月 東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 副機構長

2021年6月-現在 (旧国際物理オリンピック2023組織委員・協会)国際物理オリンピック2023記念協会 理事

2021年度 東京大学(本部) 広報室長・広報戦略企画室長

2019年4月-現在 科学技術社会論学会 理事

2017年4月-現在 東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・学際情報学府 教授

2014年-現在 Journal of Science communication(JCOM), Editorial advisory board member

2007年4月 東京大学大学院理学系研究科 准教授

2005年1月 総合研究大学院大学葉山高等研究センター 上級研究員

2004年10月 東京工業大学研究員(科学論を専門にする)

2004年9月 東京理科大学理工学研究科物理学専攻 中井浩二研 博士(理学)(連携大学院:高エネ機構)

--

これまで100を超える大学や研究法人の評価、また基礎研究やビッグサイエンス等の国際諮問委員、国内委員を務めてきた。現在は、中央教育審議会大学院部会委員、文部科学省, 成長分野をけん引する大学・高専の機能強化委員会(大学・高専機能強化支援事業選定委員会)委員 、山形大学経営協議会委員などを務める。

Researchmapより:経歴詳細, 論文, 委員歴, 執筆, 書籍, メディア, 招待講演(近年), 受賞

主な講義

東京大学理学系研究科 大学院集中講義(夏) 現代科学・コミュニケーション論

理学系以外に全学から受講可能な大学院講義です。1日目は戦後の日米科学技術政策の歴史と特徴、2日目は科学と信頼、3日目は科学的助言について扱います。

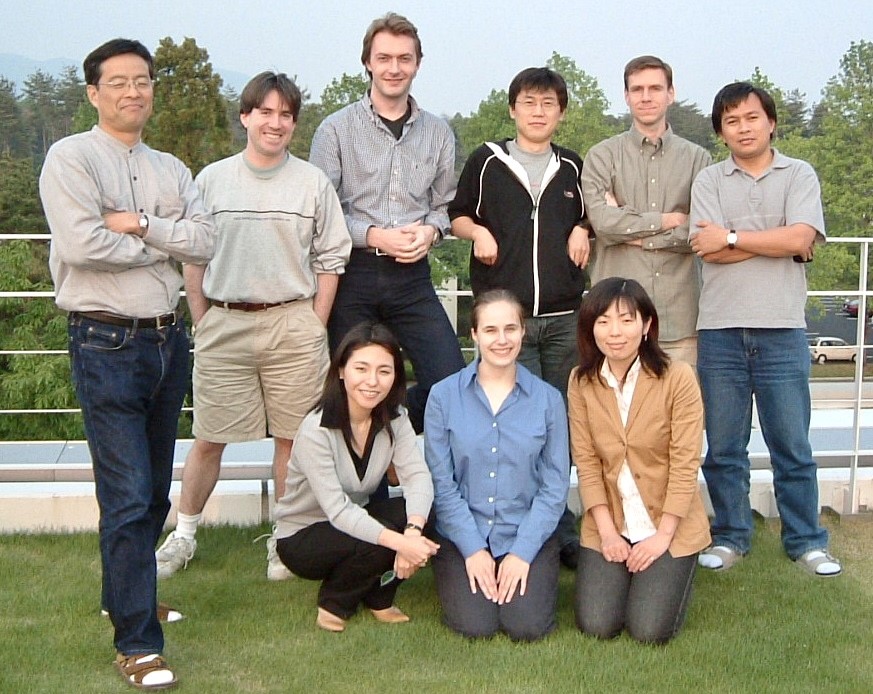

グループ写真

PCST Japan symposium2025

研究室メンバー(2025)

所属するKavli IPMU CD3センター(2023)

大学院時代 高エネ素粒子物理K2K-SciFi(2004), 2016基礎物理ブレークスルー賞,2015ノーベル物理学賞に関連